Kritik Sosial

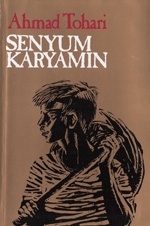

“Bapak Srintil”, begitulah kawan-kawan pecinta sastra menyebut Ahmad Tohari. Pengarang yang sekarang menetap di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini akrab dengan rakyat lapisan bawah. Tidak mengherankan kalau karya-karyanya selalu berpihak pada orang-orang desa yang bodoh, lugu, sengsara, menderita, dan selalu tabah dalam menghadapi kemelut hidupnya. Pembaca dan pecinta sastra mestinya tidak akan melupakan pengarang beken itu. Ia selalu mempersoalkan ketimpangan sosial yang terjadi di sekelilingnya, lebih luas lagi di negara tercinta ini yang sekarang sedang sakit, menderita menanggung beban kehidupan yang entah kapan akan selesai diatasi.

Senyum Karyamin merupakan kumpulan cerpen Ahmad Tohari yang jelas-jelas mengangkat ketimpangan sosial yang disampaikan dengan nada mengkritik. Kritik masyarakat bawah terhadap atasannya, rakyat terhadap pemerintah, bahkan berbagai kritik sosial dilontarkan dalam kumpulan cerpen tersebut.

Istilah kritik yang barang kali memanaskan telinga bagi mereka yang mendengarkannya merupakan sesuatu yang seharusnya dikembangkan dalam masyarakat demokrasi seperti negara kita. Pembelajaran apresiasi sastra pun sudah seharusnya mulai mencoba menanamkan sifat kritis dan kreatif terhadap siswa sejalan dengan era kebebasan menyatakan pendapat. .

Tohari dalam Senyum Karyamin menyodorkan kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Hal ini terjadi karena Tohari termasuk golongan yang peka terhadap permasalahan sosial yang berkembang di lingkungannya. Kenyataan tersebut disodorkan agar golongan atasnya mengadakan perubahan. Cerpen “Senyum Karyamin” misalnya, menggambarkan potret kehidupan orang desa yang sengsara, menderita, dan selalu tabah. Untuk menyambung hidup, mereka selalu “gali lobang tutup lobang” tanpa mempetimbangkan akibat sikapnya itu. Yang penting, hari ini dapat hidup. Perhatikan kutipan berikut.

Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu .Dibayangkan istrinya yang selalu sakit harus menghadap dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu, istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini,hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan, seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya (hlm. 5)

Pemaparan di atas menggambarkan tiga kehidupan, yaitu buruh, tengkulak, dan bank harian. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai mata rantai yang hampir dialami oleh orang-orang lapiasan bawah pedesaan. Buruh selalu menguntungkan para tuannya. Buruh sebagai pihak yang selalu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu menguntungkan para tengkulak. Selain itu, bank harian yang membungkus namanya sebagai koperasi pun turut andil dalam merusak tatanan kehidupan perekonomian orang-orang desa yang serba kekurangan.

Kenyataan di atas, disadari ataupun tidak , pengarang sebenarnya menyodorkan kenyataan sosial dengan harapan pihak yang berkaitan dapat menanggapi dengan mengadakan perubahan. Kritik yang dilontarkan oleh pengarang terhadap tengkulak dan bank harian itu agar masyarakat yang mempunyai modal jangan sampai melakukan penekanan dan permainan ekonomi yang dapat merugikan kaum bawah atau “wong cilik”.

Kritik terhadap tengkulak juga ditemukan dalam cerpen “Jasa-jasa Buat Sanwirya”. Ketika Sanwirya jatuh dari pohon kelapa, Sampir, Ranti, dan Waras sibuk memperbincangkan pertolongannya kepada Sanwirya dengan cara meminjamkan uang kepada tengkulak gula merah. Namun, keinginan mereka terdengar oleh istri Sanwirya seperti dalam kutipan berikut.

“Kita akan menemui tengkulak yang bisa menerima gula Sanwirya. Kukira takkan sulit meminjam sembilan puluh rupiah darinya”.

“Maksudnya agar Sanwirya nanti mengangsurnya? Pikiran yang bagus. Kalau semua sudah tidak keberatan kuminta Ranti menambah catatan!”

“Menolong? Oalah gusti…menolong?”

“Iya. Kalian tak suka kelaparan bukan?”

“Itukah sebabnya Kalian mencarikan pinjaman ke lumbung desa dan tengkulak?”

“Oalah pangeran… jangan lakukan itu. Wanti-wanti jangan. Kami takkan lebih senang dengan pinjaman-pinjaman itu”.(hlm. 11)

Jelas sekali kepada kita bahwa Tohari menentang sikap dan perbuatan tengkulak melalui tokoh istri Sanwirya.

Bentuk kehidupan lain yang dikritik oleh Tohari adalah sistem birikrasi pemerintah dan perilaku para priyayi zaman sekarang. Birokrasi pemerintah desa yang kurang akomodatif dan objektif tampak dalam kutipan berikut.

“Ya, kamu memang mbeling Min. Di grumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya Kamu yang belum setor dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana”(hlm. 6)..

Kritik yang dilontarkan oleh pengarang melalui tokoh aparat desa itu tampak sebuah kenyataan yang perlu dicermati dan dijadikan catatan penting. Penerapan kebijaksanaan yang serupa saat ini masih banyak ditemukan dalam sistem birokrasi di negeri tercinta ini.

Kritik terhadap perilaku priyayi zaman sekarang dapat ditemukan dalam cerpen berjudul “Syukuran Sutabawor” sebagai berikut.

“Rupanya pohon jengkolku demikian ngeri bila kujadikan tutup lahat makam priyayi zaman akhir. Maka dia cepat-cepat berbuah,” demikian laporan sumber berita mengutip ucapan Sutabawor pada tetangga.”

“Eh, nanti dulu. Memang apa dan bagaimana priyayi zaman akhir itu? Apakah dia demikian sepele sehngga sebatang pohon pun tak sudi menjadi tutup lahat makamnya?” tanya seorang tetangga sambil menggigit sayap ayam yang tidak begitu besar.

“Priyayi zaman akhir itu kan priyayi zaman sekarang.” Kata seseorang (hlm. 40).

Tak dilupakan pula kritik megenai kedudukan para pembesar yang berada di kota besar. Cerpen “Ah, Jakarta” memaparkan kritik terhadap kebiasaan para pejabat yang kapan saja dapat beganti barang kesukaannya. Yang mengerikan bagi kita, mereka membeli barang kesukaannya tanpa membayar. Angkat telepon, barang datang dan sudah dibayar oleh sesorang. Misalnya, pada suatu malam seorang pejabat didatangi oleh perampok dan mereka menodongkan pistol kepadanya meminta barang-barang yang ada agar diserahkan. Namun, dengan tenang ia mengatakan, “Silakan ambil barang itu.” Cermati kutipan berikut.

“Pernah kami masuk ke rumah orang kaya di Kebayoran. Yang punya rumah bagus dan menjemput kami di ruang tengah dengan pistol di tangan. Kami siap berkelai. Tapi tuan rumah justru menawarkan barang-barangnya. Hanya satu permintaannya, agar kami tidak ribut-ribut. Dikemudian hari kami tahu bahwa yang kami rampok adalah seorang pejabat penting. Di rumah itu sedang ngendon dengan istri muda . Daripada heboh masuk koran, maka ia ambil jalan yang baik bagi kami dan amat bjak.

(hlm. 30).

Dua bentuk sindiran di atas, yaitu priyayi dan pejabat merupakan sebuah indikator yang dikritik oleh pengarang mengenai kondisi sosial zaman sekarang. Priyayi zman sekarang ternyata berbeda dengan priyayi zaman dahulu. Priyayi zaman sekarang dinilai oleh pengarang sebagai masyarakat yang kurang berharga. Berbeda dengan priyayi zaman dulu. Gambaran tersebut diungkapkan oleh Tohari dalam sebuah perbandingan pohon jengkol yang tidak mau menjadi tutup lahatnya ketika mereka meninggal. Sebuah sikap pengarang yang perlu dicontoh. Sebuah penolakan terhadap kedholiman.

Kedua cerpen di atas hampir setiap kalimatnya berisikan sindiran yang bernada mengkritik. Sindiran terhadap para priyayi (pegawai). Dulu mereka bekerja untuk mengabdi dan melayani rakyat. Priyayi zaman sekarang sebaliknya, ingin dilayani oleh rakyat seperti halnya raja. Melalui cerpen ini, pengarang menyodorkan kritik bahwa priyayi zaman sekarang miskin akan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Mereka cenderung mementingkan diri sendiri dan golongannya. Mereka kurang memahami penderitaan rakyat banyak. Itulah sebabnya, pohon jengkol saja tidak mau menjadi tutup liang lahatnya.

Sifat hedoisme, mementingkan dunia belaka juga mendapat sorotan pengarang yaitu ada cerpen “Rumah yang Terang”. Aspek sosial lainnya seperti perilaku masyarakat yang lupa akan asal-usulnya setelah mendapatkan kenikmatan juga mendapat kritikan seperti dalam cerpen “Kenthus”. Pergeseran nilai sosial yang berubah menjadi kebobrokan moral dipaparkan dalam cerpen “Blokeng”. Cerpen ini menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap penderitaan tokoh Blokeng (gadis tidak normal) yang terlah hamil tanpa diketahui siapa yang menghamili. Banyak memang, hikmah yang dapat diambil mengenai kritik sosial dalam buku kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari ini.

Apabila Senyum Karyamin kita kaji dan dideskripsikan secara detail, akan diperoleh gambaran kritik sosial mengenai sosial budaya, birokrasi, keamanan, perekonomian (perbankan, koperasi) asuransi, hubungan majikan dan buruh, priyayi atau pegawai, nilai moral, agama, dan pola kehidupan lain termasuk pola hidup sederhana. Jadi buku kumpulan cerpen tersebut berisikan masalah sosial yang cukup beragam yang dapat dimanfaatkan oleh guru Bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra.

Deskripsi Kritik Sosial

No

|

Judul Cerpen

|

Hal yang dikritik

|

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

|

Senyum Karyamin

Jasa-jasa Buat Sanwirya

Si Minem Beranak Bayi

Surabanglus

Tinggal Matanya Berkedip-kedip

Ah, Jakarta

Blokeng

Syukuran Sutabawor

Rumah yang Terang

Kenthus

Orang-orang Seberang Kali

Wangon Jatilawang

Pengemis dan Shalawat Badar

|

Birokrasi pemerintahan desa, tengkulak, bank harian

Lumbung desa, tengkulak

Kebiasaan kawin muda

Birokrasi perhutani

Sifat kemanusiaan

Pejabat yang korup

Pemimpin yang kurang memperhatikan rakyat

Perilaku priyayi

Kehidupan yang gemerlap

Pemimpin yang lupa asal-usulnya

Umat yang melalaikan kewajibannya

Rendahnya jiwa sosial

Penyalahgunaan lafal Allah dan Nabi

|

2. Implementasi Kritik Sosial dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Berpusat pada Siswa

Siswa adalah komponen pembelajaran yang berseluk beluk karena memiliki perbedaan-perbedaan: jenis kelamin, umur, motivasi, bakat dan minat, sosial budaya, latar belakang ekonomi dan lainnya. Mengingat demikian, siswa perlu mendapat pelayanan yang sama sesuai dengan harapan individu siswa belajar. Berkaitan dengan pembelajaran kritik sosial, siswa sebagai subjek pembelajaran diberi hak sepenuhnya untuk menanggapi permasalahan sosial yang mungkin berdekatan dengan lingkungannya. Kreatif dan sifat kritis siswa mengenai tanggapannya terhadap persoalan dalam cerita dibiarkan saja mengalir sejauh tanggapan tersebut beralasan dan bertanggung jawab. Perbedaan pendapat dalam mengartikan kode-kode bahasa, sastra, dan budaya dalam sebuah cerita merupakan sebuah kewajaran, bahkan perlu ditumbuhsuburkan . Pikiran siswa dalam menanggapi permasalahan cerita hanya bisa diakumulasikan dalam sebuah tanggapan refleksif setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Guru, dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator dan moderator yang bertugas menengahi ketika terjadi diskusi antarsiswa maupun antarkelompok diskusi.

Guru tidak mempunyai hak menghakimi siswa walaupun menurut analisis guru mereka keliru. Dengan demikian, siswa akan tumbuh kepercayaan, keberanian, motivasi untuk menemukan sesuatu, bahkan siswa akan terdorong untuk memaksimalkan dirinya dalam menggauli karya tersebut.

2. Belajar dengan Melakukan

Belajar cara ini, siswa menerapkan apa yang telah dibaca, dipahami, dan dikuasai. Penerapan yang dilakukan, setelah siswa membaca cerita dan telah didiskusikan dengan teman-temannya, mereka mendapat tugas untuk mencari permasalahan yang sama atau mirip dengan persoalan yang ditemukan dalam cerita. Tugas tersebut dikemas dalam bentuk cerita yang dikerjakan bisa secara individu atau kelompok.

3. Mengembangkan Kemampuan Sosial

Hasil karya siswa di atas kemudian ditukarkan dengan siswa lain atau kelompok yang lain untuk saling menilai dan menanggapi. Untuk keseragaman, penilaian atau tanggapan terhadap karya siswa oleh siswa yang lain, indikator penilaiannya dapat disiapkan oleh guru yang membimbing, misalnya: tokoh yang mengritik siapa? Apa saja yang dikritik? Siapa yang mendapat kritikan? Bagaiamana reaksi setelah tokoh tersebut dikritik? Bagaimana tanggapan Kalian mengenai pengungkapan masalah dalam cerita yang dibuat oleh kawannya?

Setelah rumusan-rumusan tersebut dijawab oleh siswa atau kelompok, masing masing siswa atau kelompok menyampaikan di depan kelas. Guru jangan dulu-dulu berkomentar. Guru berkomentar setelah diskusi selesai atau akhir pelajaran. Guru hanya mengawasi dan membimbing jalannya diskusi. Diupayakan kelas adalah milik siswa. Guru bisa duduk di belakang atau sewaktu-waktu mengelilingi kelompok yang sedang berdiskusi atau menyimak pembicaraan siswa lain.

4. Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi, dan Fitrah Ber-Tuhan

Sebuah pembelajaran akan bermakna bagi siswa apabila didasari oleh sifat ingin tahu, imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. Ketiga dasar itu akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mandiri, kritis, dan bersifat ke-Tuhanan. Berkaitan dengan kritik sosial, KBM dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. (1) Guru mengantarkan pembelajaran dengan memberikan masalah yang menarik dalam sebuah cerpen, misalnya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan cerpen berjudul “Senyum Karyamin”; Bagaimana tanggapan Kalian bila ada orang miskin diharuskan membayar iuran untuk memberi makan orang miskin lainnya?. (2) Siswa membaca cerpen untuk menemukan sesuatu yang menarik atau untuk menemukan jawaban yang telah diberikan oleh guru. (3) Hal yang menarik atau jawaban siswa atas pertanyaan yang diberikan oleh guru dikembangkan dalam sebuah pendapat pribadi, bisa berupa opini atau cerita rekaan. (4) Jawaban siswa atau sesuatu yang ditemukan oleh siswa dalam sebuah cerpen kemudian dikaitkan dengan dasar ke-Tuhanan mereka. Siswa diminta untuk menyatakan pendapat yang disertai alasan baik alasan yang dikembangkan oleh pikiran mereka atau alasan yang berupa kejadian dalam kehidupan mereka.

5. Mengembangkan Keterampilan Memecahkan Masalah

Berkaitan dengan keterampilan memecahkan masalah , dapat ditempuh pembelajaran sebagai berikut. (1) Siswa mengidentifikasi kritik sosial yang ada dalam cerpen disertai alasan dan bukti. (2) Siswa mengidentifikasi kejadian sosial yang mirip dengan peristiwa dalam cerita. (3) Peristiwa dalam cerita dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di lingkungannya, lalu siswa membuat tanggapan dampak positif dan negatif atas peristiwa atau kejadian yang dimaksud. (4) Siswa membuat solusi pemecahan masalah atas kejadian dan peristiwa yang dimaksudkan.

Guru memberikan motivasi agar siswa terdorong memecahkan masalah. Apabila siswa kelihatan bingung atu diam-tidak aktif, guru segera mencarikan cara yang bersifat situasional. Jaga, agar siswa tidak patah semangat.

6. Mengembangkan Kreatifitas Siswa

Akhir sebuah KBM adalah refleksi atau penilaian. Sebuah penilaian atau refleksi pembelajaran apresiasi sastra adalah penghargaan terhadap karya. Siswa dapat menghargai karya sastra dengan memberi tanggapoan positif atau negatif, bisa dengan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Sebaliknya, siswa bisa membenci nilai-nilai yang dipahami dalam karya yang baru saja dibaca. Dalam hal ini, siswa diberi kebebasan berpendapat dan berkreasi dalam menanggapi makna sebuah karya sastra sesuai dengan kemampuanm individu siswa. Guru tidak bisa menanggapi sepihak terhadap pendapat siswa.

Kreatifitas siswa dapat dikembangkan dengan menugasi siswa membuat sebuh tulisan (surat untuk kawan, puisi, humor, karikatur) yang bernada mengkritik. Setelah pembelajaran selesai, karya bisa ditempel di dinding-dinding yang telah disiapkan atau dimuat dalam media sekolah tersebut.

7. Mengembangkan Kemampuan Menggunakan Ilmu dan Teknologi

Pengembangan kemampuan menggunakan iptek berkaitan dengan materi kritik sosial, dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. (1) Laporan akhir tentang kritik sosial diketik komputer. (2) Presentasi hasil kerja kelompok dapat menggunakan media pembelajaran OHP. (3) Bagi sekolah yang mempunyai LCD, siswa dapat mencoba menggunakannya. (4) Apabila siswa masih malu mempresentasikan hasil analisisnya, mereka dapat mempresentasikan melalui media rekaman kaset.

8. Menumbuhkan Kesadaran Sebagai Warga Negara yang Baik

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran menjadi warga negara yang baik, cerpen Senyum Karyamin sangatlah tepat dipilih karena di dalam cerpen tersebut terdapat nilai-nilai sosial , moral-budaya, agama, ekonomi, dan nilai-nilai lain yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-niai tersebut misalnya, kesadaran sebagai warga yang baik, sistem birokrasi yang perlu diperbaiki, pemahaman terhadap nilai agama yang keliru, sistem perekonomian yang memihak pemodal, dan lain-lain.

9. Belajar Sepanjang Hayat

Dengan materi kritik sosil yang ditawarkan dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin, siswa diharapkan terpengaruh dengan hal yang dipaparkan dalam peristiwa cerita sehingga akan timbul pola berpikir positif yang dapat memahami dirinya sebagai sesuatu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di samping itu, dengan memahami persoalan sosial dalam cerpen tersebut, siswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan lingkungan dan dapat memahmi persoalan yang dialami oleh orang lain. Apabila mereka menemui persoalan dalam mayarakat, siswa telah memiliki keisapan secara mental.

10. Perpaduan Kompetensi, Kerjasama, dan Solidaritas

Apabila materi kritik diparkan seperti di atas, pembelajaran sastra dapat meningkatan kompetensi, memupuk jiwa kerja sama, dan menimbulkan sifat kesetiakawanan atau solidaritas. Dengan demikian, materi kritik dalam cerpen tersebut dapat menciptakan sifat kerjasama dan solidaritas, apabila KBM dilaksanakan secara kondusif dan apresiatif sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra yang sebenarnya.